はじめに

ベイズ統計は、統計モデルの未知パラメータに対して確率的な推論を行う手法であり、 事前分布とデータから得られる尤度を組み合わせて事後分布を導出します。

統計モデルの未知パラメータは事後分布として得られますが、 その計算には適応型メトロポリス・ヘイスティングス法やギブスサンプリングなどのMCMC法が使用され、 要約統計量や収束診断、モデル比較、予測などの結果を参照して解釈します。

以下では、ベイズ統計の概要についてご紹介します。

1. はじめに

ベイズ統計は、事前に持っている知識や情報を使って新しいデータを分析し、結果を更新する方法です。 これにより、状況が変わるたびに結論を柔軟に調整できます。

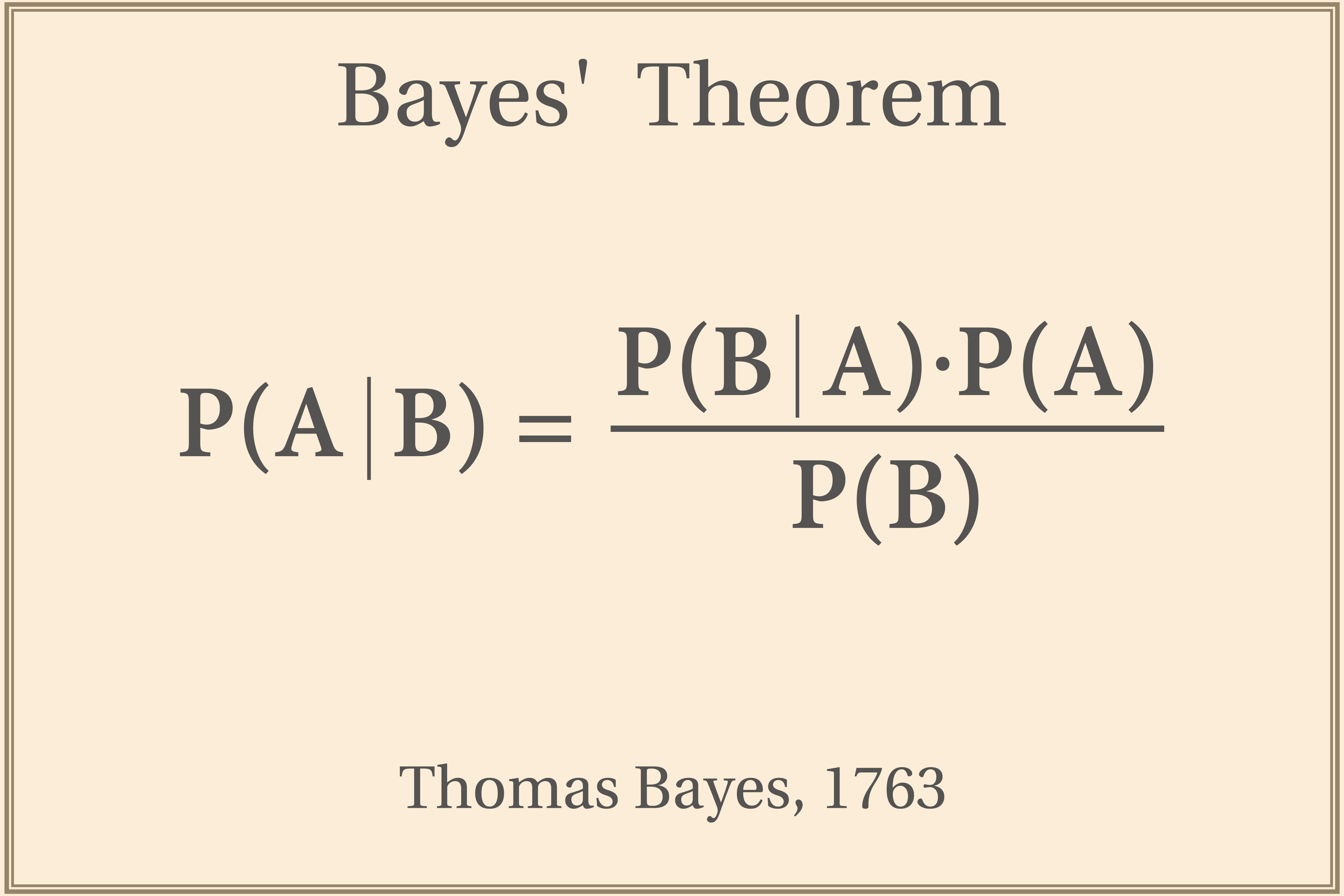

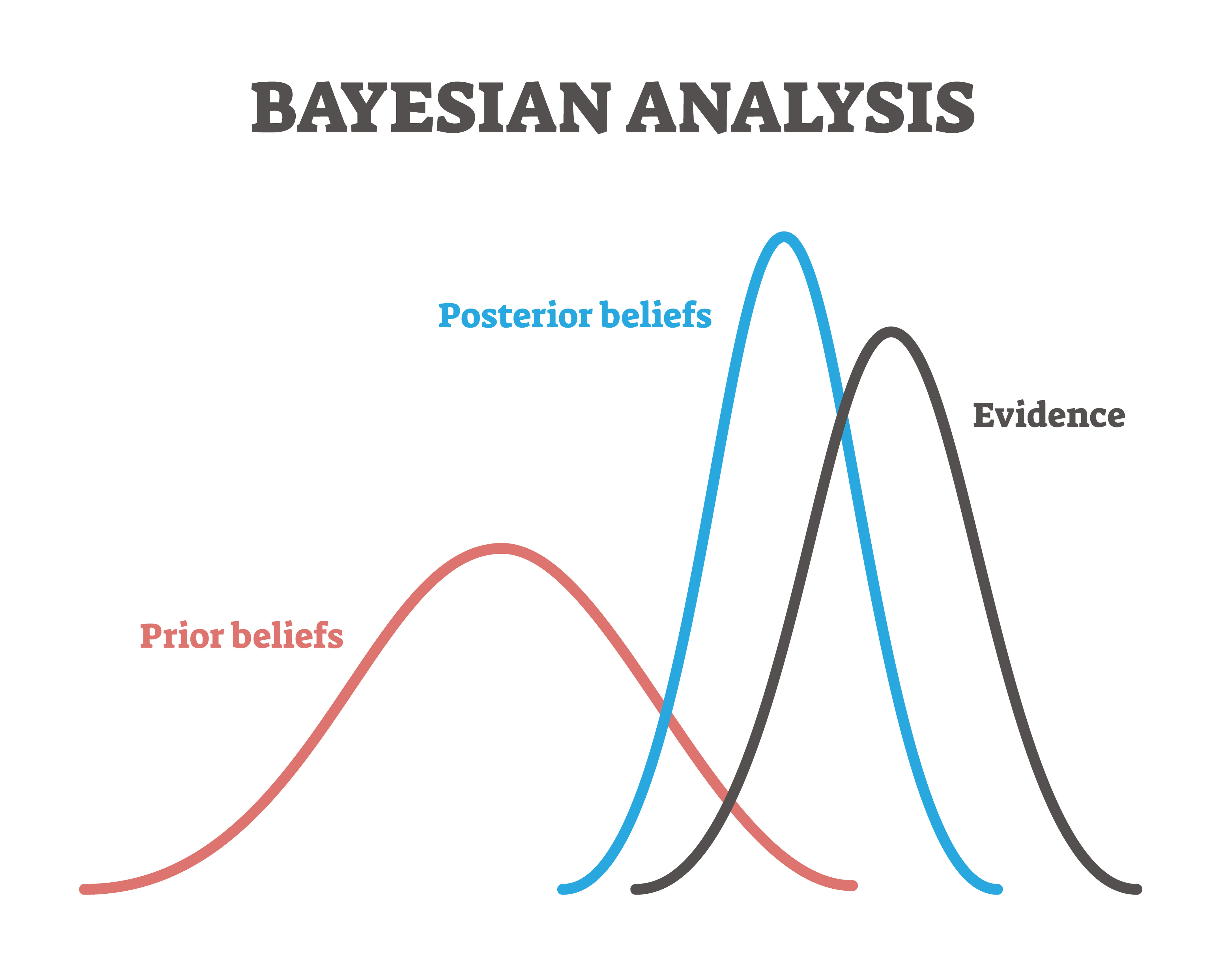

ベイズ統計は、既存の情報(事前分布)と新たなデータ(尤度)を統合して、 更新された推定値(事後分布)を得る手法です。これにより、データに基づく推定を逐次更新でき、 特にサンプルサイズが小さい場合や不確実性が大きい状況で有効です。 ベイズの定理を基礎とし、モデルの柔軟性が高く、事前分布の設定により、主観的な要素も反映できます。 ベイズ統計は、頻度主義と対比されるアプローチで、計算手法の進展に伴い広く応用されています。

2. 事例:希少感染症の有病率推定

ある小都市で、希少感染症の有病率(θ)を推定したいと考えています。 この都市から無作為に20人を抽出し、感染の有無を調査したところ、感染者は0人でした。 この結果をもとに、都市全体の感染率 θ を推定することが目的です。

- 観測モデル(尤度)

- 感染者数 y は、試行回数20、成功確率 θ の二項分布に従うと仮定します。

- 事前分布(Prior)

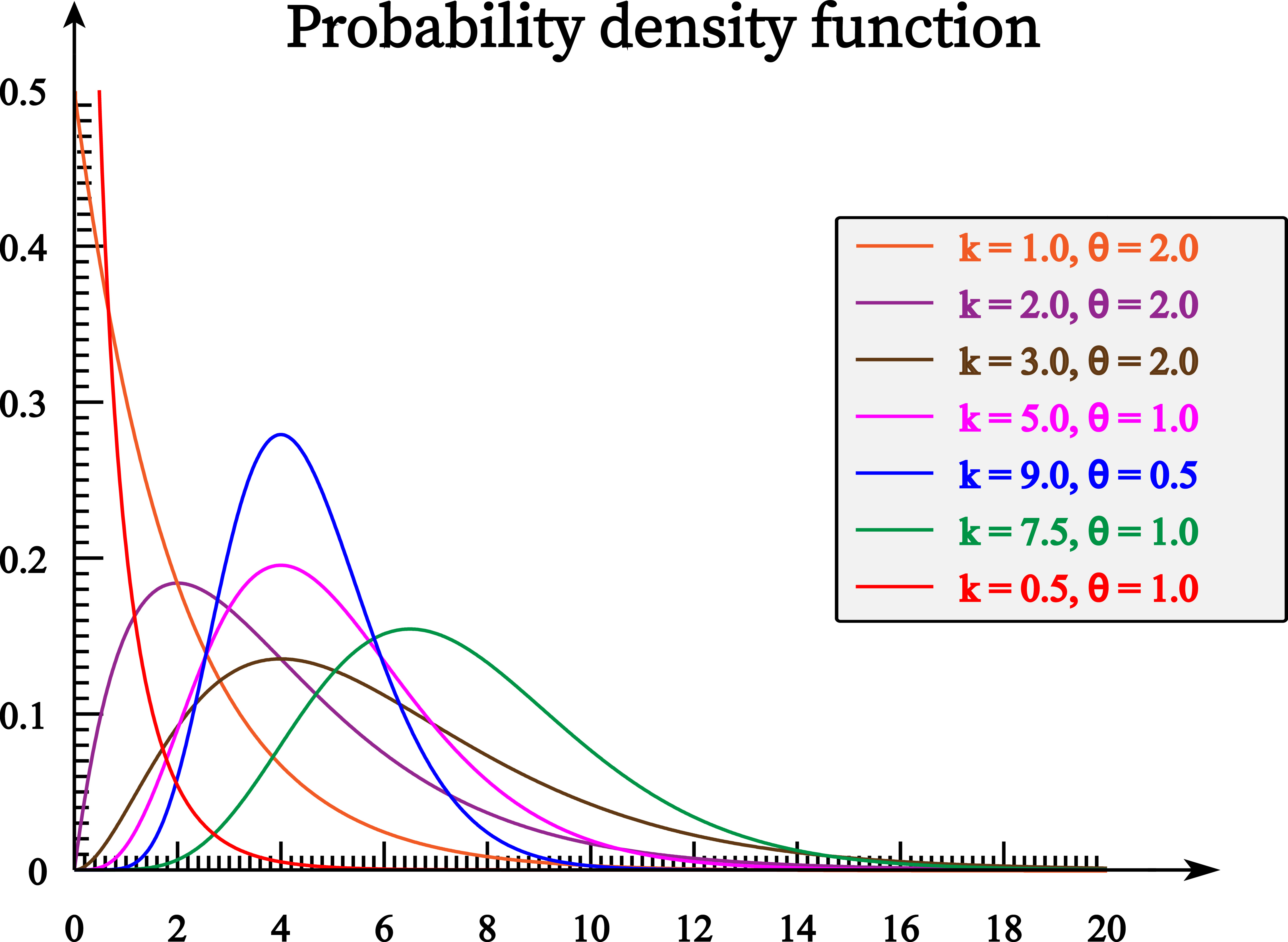

- 類似の都市での感染率は0.05~0.20の範囲で、平均は0.10程度と報告されています。 この情報を反映するため、θ に対して Beta(2, 20) の事前分布を採用します。

- 事後分布(Posterior)

- 観測結果 y = 0 を得た後の事後分布は、Beta(2 + y, 20 + 20 − y) = Beta(2, 40) となります。

事後分布より、θ < 0.10 の確率は、約 92.6%となります。

補足:この例では、共役な事前分布の指定により計算を容易に行うことができましたが、 一般的には事後分布を求めることは容易ではありません。 そこで、事後分布を求める方法としてMCMC法が使用されます。

3. 応用に適した状況

ベイズ統計は、事前知識を事前分布としてモデルに反映できる点が特徴です。 観測データとの統合により事後分布を導き、パラメータの不確実性を確率として表現します。 小規模データや複雑なモデルにも柔軟に対応できる点が強みです。

- 事前情報の活用

- ベイズ統計では、既存の知識や専門家の意見を事前分布として取り入れることができます。

- 柔軟なモデリング

- 複雑なモデルや階層構造を持つデータにも対応可能です。

- 不確実性の定量化

- 事後分布を通じて、パラメータの不確実性を直接評価できます。

- 逐次学習

- 新しいデータが得られた際に、事後分布を更新していくことが可能です。

- 小規模データに対応

- 頻度主義統計では不安定な推定になりがちなサンプル数の少ないデータに対して推論できます。

4. 分析の流れ

- モデルの構築

- まず、分析の目的や関心のある関係性(例:ある要因が結果に与える影響)を明確にします。 続いて、観測データの生成過程を数理的に表現し、尤度関数を定義します。 例えば、連続変数の回帰では正規分布、二値データにはロジスティックモデルを選ぶなど、 目的に応じて適切な統計モデルを設計します。

- 事前分布の設定

- 事前分布とは、分析前にパラメータに対して持っている知識を確率分布として表現したものです。 情報が乏しい場合は広く平坦な非情報的分布(例:Normal(0, 1000))を、 既存研究や専門的知見がある場合は情報的分布(例:Beta(2, 20))を用います。 事前分布は事後分布に影響を与えるため、目的や背景に応じた適切な設定が重要です。

- ベイズ推論

- ベイズの定理を用いて事前分布とデータから得られる尤度を統合し、パラメータの事後分布が導出されます。 多くの場合、解析的に求めるのが難しいため、MCMC(マルコフ連鎖モンテカルロ)法などのシミュレーション手法を用いて、 事後分布からのサンプルを生成し、平均や信用区間などを推定します。

- 結果の評価と解釈

- ベイズ推定の結果は、パラメータの事後平均や95%信用区間を通じて解釈します。 例えば、ある係数の信用区間に0が含まれなければ、その影響は有意と判断できます。 さらに、トレースプロットや自己相関などを用いたMCMCの収束診断も重要です。 結果の信頼性と実用的な意味合いを合わせて評価します。

5. まとめ

ベイズ統計は、限られたデータや不確実性の高い状況においても、事前知識と観測データを統合して柔軟かつ直感的な推論が可能です。

特に医療、金融、機械学習などの分野での応用が進んでおり、モデルの拡張性や不確実性の定量化能力が高く評価されています。

近年の計算技術の進歩により、複雑なベイズモデルの実装も現実的となり、将来的にはAIや意思決定支援システムなどでの活用がさらに期待されています。