Sample Scripts from GB Books

GB004: 2次元熱伝導

ここで紹介するスクリプトはGunnar Backstrom氏の承諾のもと、書籍 “Simple Fields of Physics by Finite Element Analysis” に記されている多数のFlexPDE適用事例 の中からその一部を紹介するものです。

PDF版 (1061KB)

オブジェクトが熱的に定常的な状態にあるということは、任意の体積要素から出て行く熱量とその中で生成される熱量とが等しいことを意味します。 これを数学的に表現すると次のようになります。 |

|

(1) |

ここに f は |

|

(2) |

によって定義され、熱流束密度(heat flux density、単位面積当りに伝達される熱量)を表します。ただし λ は熱伝導率(thermal conductivity)、T は絶対温度、h は単位体積当りに発生する熱量を意味します。この場合の熱源としては材質中を流れる電流、電磁波、化学反応等が考えられます。(1), (2)より支配方程式は次のような2階の偏微分方程式となります。 |

|

(3) |

GB003で扱った電導の問題とは次のような対応関係があります。 |

|

なお、以下に示す用例においてはSI単位系(m, K, W)を使用されている点にご注意ください。 |

1. 2本の温水チューブ

|

1.1 Problem descriptor [ econduction01a.pde ]

まずタイトルを設定します。 |

1.2 実行結果

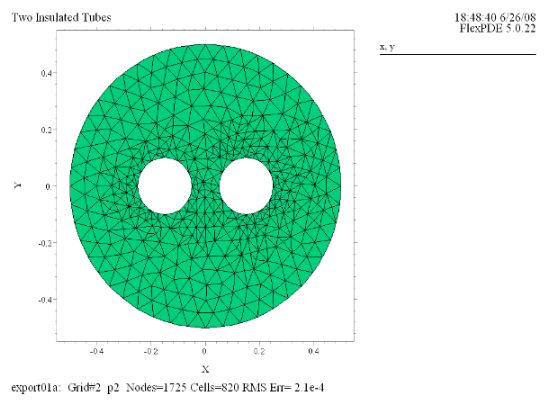

(1) Grid(x, y) |

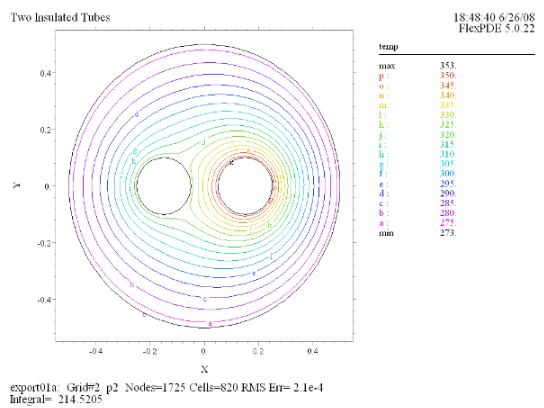

(2) Contour(temp) |

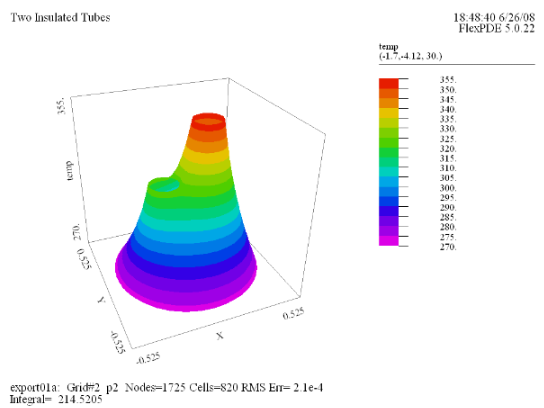

(3) Surface(temp) |

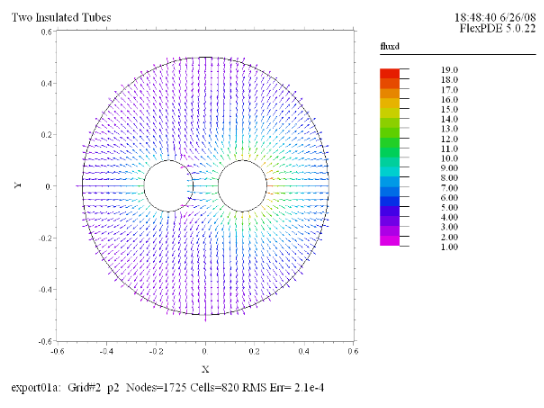

(4) Vector(fluxd) norm |

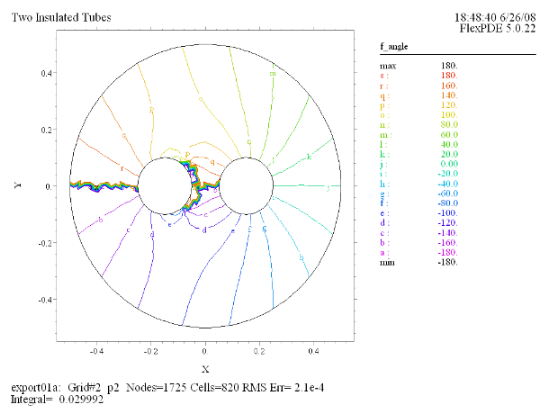

(5) Contour(f_angle) |

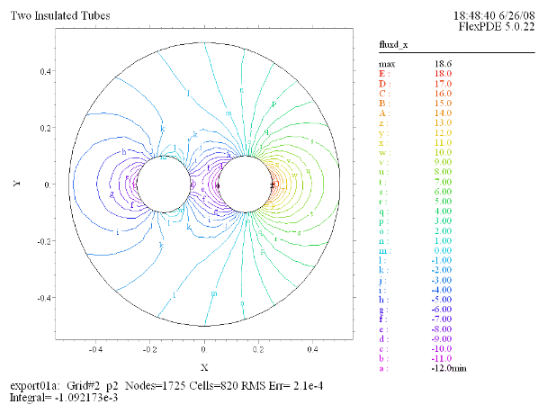

(6) Contour(fluxd_x) |

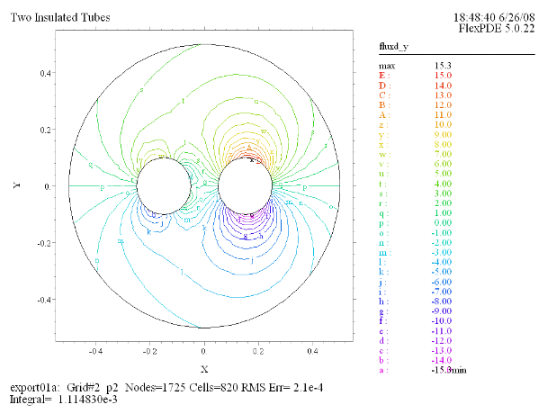

(7) Contour(fluxd_y) |

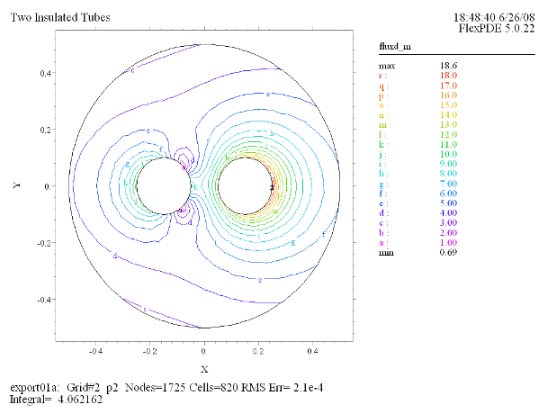

(8) Contour(fluxd_m) |

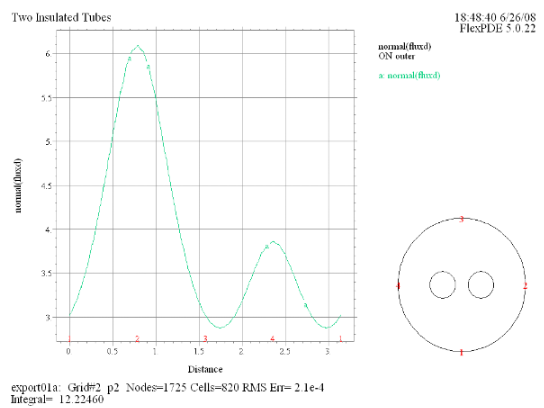

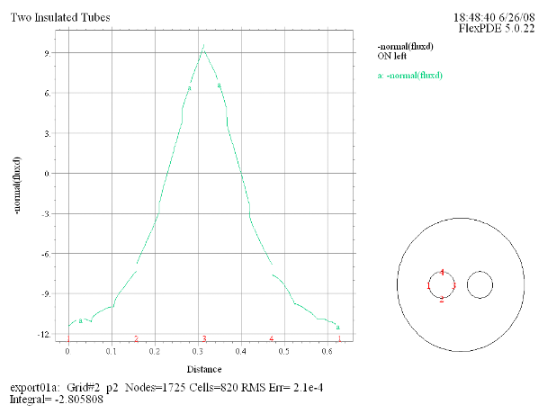

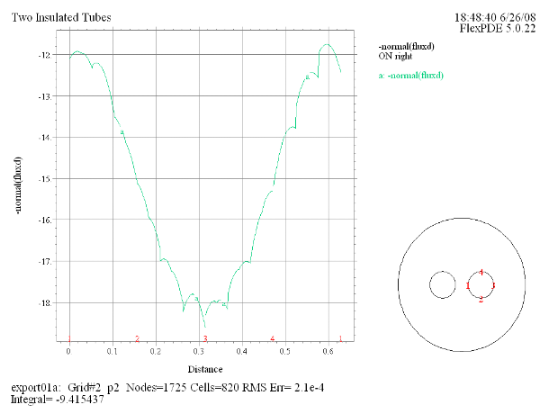

次に境界上における熱流束密度ベクトル f の 法線成分 fn の値をElevationコマンドによりプロットしてみます。グラフの形状もさることながら、プロット下部に出力されるその積分値に意味があります。外界に流出して行く熱量と温水チューブから流入して来る熱量とがバランスしていなくてはならないからです。 |

(9) Elevation(normal(fluxd)) on 'outer' |

(10) Elevation(-normal(fluxd)) on

'left' |

(11) Elevation(-normal(fluxd)) on 'right' |

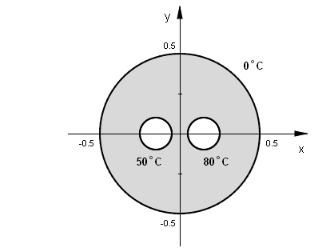

右の図は中に2本の管を含む直径

1m

の円筒状のパイプの断面図です。左右の管の中にはそれぞれ50度C、80度Cの温水が流れているとしたとき、断熱性素材からなる灰色を施した部分における熱伝導の様子をFlexPDEを使って調べてみることにします。ただしパイプは0度Cの土壌中に埋設されているものとします。

右の図は中に2本の管を含む直径

1m

の円筒状のパイプの断面図です。左右の管の中にはそれぞれ50度C、80度Cの温水が流れているとしたとき、断熱性素材からなる灰色を施した部分における熱伝導の様子をFlexPDEを使って調べてみることにします。ただしパイプは0度Cの土壌中に埋設されているものとします。